このたび,薬科学専攻 創薬分子生命科学講座 天然医薬品開発学分野の教授1名を公募により選考することになりました(10月16日(水)締切)。

詳細は公募ページ(リンクhttp://www.pharm.okayama-u.ac.jp/information/recruitment/ )を参照してください。

このたび,薬科学専攻 創薬分子生命科学講座 天然医薬品開発学分野の教授1名を公募により選考することになりました(10月16日(水)締切)。

詳細は公募ページ(リンクhttp://www.pharm.okayama-u.ac.jp/information/recruitment/ )を参照してください。

このたび,薬科学専攻 創薬分子生命科学講座 精密有機合成化学分野の助教1名を公募により選考することになりました(9月2日(月)締切)。

詳細は公募ページ(リンクhttp://www.pharm.okayama-u.ac.jp/information/recruitment/ )を参照してください。

岡山大学薬学部創立50周年にあたり、また2019 岡山大学ホームカミングデイにおいて、ご活躍の卒業生に講演いただくシンポジウムを計画いたしました。薬学部同窓⽣、在学⽣同期・先輩・後輩お誘い合わせの上、ぜひご参加下さい。

日時:2019年10月26日(土)13時00分~※

(※10時00分から薬用植物園公開も実施いたします。)

(岡山大学ホームカミングデイと同日開催)

会場:岡山大学・薬学部大講義室

詳細は下記のポスターと案内等をご覧ください。

令和元年9月18-21日に開催された第92回日本生化学会(横浜)において、博士後期課程1年の金城 那香さん(薬効解析学分野)が口頭-ポスター発表を行い,若手優秀発表賞を受賞しました.

発表演題:APP-βCTFを介したアルツハイマー病小胞輸送障害の解明

発表者:金城 那香,上原 孝,高杉 展正(岡山大院・医歯薬・薬効解析学)

研究内容:アルツハイマー病(AD)において、患者脳内にアミロイドβ (Aβ) が蓄積、凝集し、神経毒性を発揮することが発症原因とするアミロイド仮説が有力です。一方で、アミロイド仮説に基づいたAD根治療法の開発は失敗を続けており、Aβ蓄積以前の病態変化に注目が集まっています。

本研究ではAβの前駆体であるβ-secretase cleaved carboxyl terminal fragment(βCTF)が輸送小胞に蓄積すること。そして、小胞輸送を制御する脂質輸送酵素であるリピッドフリッパーゼと結合し、その活性を低下させることを明らかにしました。今後新たなアルツハイマー病根治療法の開発につながることが期待されます。

(掲載日:2019年9月30日)

(お問い合わせ:薬効解析学分野 高杉 展正)

岡山大学薬学部では、令和1年度キャンパスアジアプログラム*1) の一環として、先端医療応用コース(短期派遣)プログラム(令和1年9月19日〜24日)を実施しました。本プログラムは、岡山大学の薬学部と成均館大学薬学部との間で双方向的に大学院生と学部学生の派遣・受入*2)を行っているものです。

今年度は、日韓関係を取り巻く状況が危惧されましたが、学部学生4名が参加し、成均館大学での薬学専門科目の英語授業の聴講と異文化理解を目的とする学生交流を行いました。市民レベルでは従前と変わらず良好な日韓交流が継続されていることを実体験できたことも有意義でした。

薬学部では、本プログラムを通じた国際交流や人的資源の共有に基づく国際的な連携教育を今後も継続し深めていきたいと考えています。

*1) 岡山大学が、成均館大学薬学校(韓国)および吉林大学(中国)との間で、平成23年度から実施している学生の相互派遣受入を含む国際交流事業

*2) 岡山大学薬学部が平成25年度から毎年実施している成均館大学薬学校(韓国)での薬学専門科目の英語授業の聴講と学生交流を目的とする短期派遣事業

(掲載日:2019年10 月 8日)

(お問い合わせ:先端薬学教育開発センター 黒﨑勇二)

岡山大学薬学部では、全国の国公立大学の薬学部が連携して企画・実施する高度先導的薬剤師養成事業の海外研修プログラムとして、薬学部が主導して大学間協定を締結しているフィリピン共和国のサン・カルロス大学(USC、University of San Carlos、セブ市)を拠点とし、実質4日間の研修を実施しました。

本研修は今年で2年目となり、研修内容はUSCの理解も得られ、昨年度から一層充実したものとなりました。また、今年は徳島大学薬学部と連携しての共同研修として実施し、本学教員4名と本学の薬学科を卒業して博士課程に進学した大学院学生1名、学部学生(薬学科6年)4名、および徳島大学薬学部学生(薬学科6年)1名のメンバーでUSCを訪問しました。

研修では、学生がUSCにおける講義・実習に直接参加するとともに、地域の中核病院であるPerpetual Succour Hospitalに加え、同国内の代表的大規模チェーン薬局(Rose Pharmacy、Watson’sおよびMedExpress)を見学し、病棟業務の状況や、薬局においては薬歴管理やWeb処方システム等、非常に多くの場面を見学することができました。また、USCでの正規の授業(英語で実施)の聴講だけでなく、本学教員によるUSC学生向けの講演会にも参加し、研修最終日には学生による英語のプレゼンテーションを実施しました。参加学生は、本研修を通じて自身の英語能力を改善する必要性、さらにはUSC学生の勉学に対する高い意識を感じ取り、自身の学びに対する姿勢を改める必要性を強く感じて研修を終えることができました。

本年10月末にはUSCから6名(教員2名、大学院学生2名、学部学生2名)を岡山大学に招聘し、本学および附属病院での薬学教育・臨床・研究の見学・参加、学生間交流を含む7日間の研修プログラムを実施する予定です。

岡山大学薬学部は、今後もUSCと双方向的な学生交流を継続し、グローバル性に富んだ先導的薬剤師の育成に繋げることを目指します。

(掲載日:2019年10 月 9日)

(お問い合わせ:疾患薬理制御科学分野 松本 准)

岡山大学薬学部創立50周年にあたり、また2019 岡山大学ホームカミングデイにおいて、ご活躍の卒業生に講演いただくシンポジウムを計画いたしました。薬学部同窓⽣、在学⽣同期・先輩・後輩お誘い合わせの上、ぜひご参加下さい。

日時:2019年10月26日(土)13時00分~ ※

(10時00分から薬用植物園公開も実施いたします。)

(※受付は12時30分からとなります。)

会場:岡山大学・薬学部大講義室

詳細は下記のポスターと案内等をご覧ください。

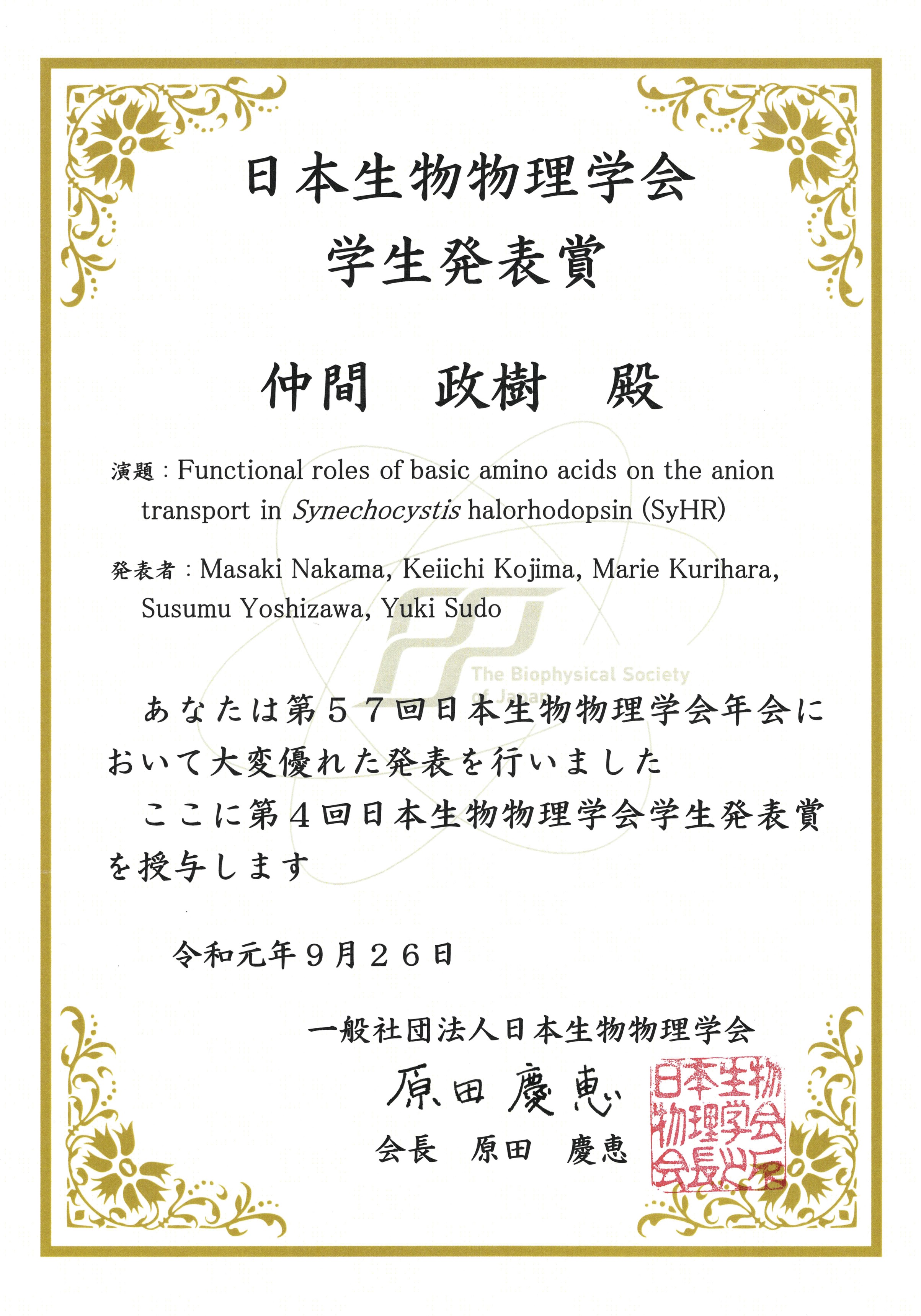

令和元年9月24日 – 26日に、第57回日本生物物理学会年会が宮崎県宮崎市において開催されました。博士前期課程1年生の仲間政樹さん(生体物理化学分野)がポスター発表(英語)を行い、学生発表賞を受賞しました。

発表演題:Functional roles of basic amino acids on the anion transport in Synechocystis

halorhodopsin (SyHR)

発表者: Masaki Nakama1, Keiich Kojima 1, Marie Kurihara1, Susumu Yoshizawa2 & Yuki

Sudo1 (1Grad. Sch. of Med. Dent. & Pharm. Sci. Okayama Univ., 2AORI, UTokyo)

研究内容: 生体を構成する細胞の内外には、種々のイオンが存在し、その濃度はイオン輸送体により厳密に制御されています。この制御が破綻することで様々な病気へとつながるため、イオン輸送のメカニズムの解明が求められています。本研究では、藍藻由来の硫酸イオン輸送体・SyHR(JACS, 2017, 139, 4376)を対象とし、その変異体解析から、イオンの輸送機構の一部を明らかにするとともに、時空間的イオン輸送モデルの提唱を行いました。この成果は、光で生命機能を操作する技術(オプトジェネティクス)の発展にもつながるものとして評価して頂きました。

(掲載日:2019年10月23日)

(お問い合わせ:生体物理化学分野 須藤 雄気)

2019年5月11日 – 12日、第11回日本生物物理学会中国四国支部大会が広島市において開催されました。博士前期課程1年生の仲間 政樹さん(生体物理化学分野)が口頭発表(英語)を行い、若手最優秀発表賞を受賞しました.

発表演題:Functional roles of basic amino acid residues in a light-driven SO42- transporter SyHR on its anion transport

発表者: Masaki Nakama1, Keiich Kojima1, Marie Kurihara1, Susumu Yoshizawa2 & Yuki Sudo1 (1Grad. Sch. of Med. Dent. & Pharm. Sci., Okayama Univ., 2AORI, UTokyo)

研究内容: 生物の最小構成単位である細胞は、膜を介した内外の物質輸送を介して、恒常性を保っています。この物質輸送は、膜輸送体(トランスポーター)により担われており、その破綻は様々な病態発症の原因となります。本研究では、当研究室が世界に先駆けて見いだした二価イオン輸送体・SyHR(JACS, 2017, 139, 4376)を対象に、輸送に関わる塩基性アミノ酸の同定と種々の分光学的解析を通じた輸送モデルの提唱を行いました。この成果は、膜輸送体が関わる生命現象の理解だけでなく、光で生命機能を操作する技術(オプトジェネティクス)の発展にもつながる成果として評価頂きました。

(掲載日:2019年5月23日)

(お問い合わせ:生体物理化学分野 須藤 雄気)

Okayama University Medical Research Updatesは、岡山大学の強みのひとつである医療系分野の研究開発の成果について、革新的な技術に橋渡すことのできる基礎研究や臨床現場、医療イノベーションなどに結びつく成果などを英語で世界に情報発信するWebレターです。この度、加来田准教授らは、静岡県立大学食品栄養科学部の中野祥吾助教らと日本大学、立教大学、アイバイオズ株式会社の共同研究により、レチノイドX受容体(RXR)に対する結合物質の簡便な探索技術の開発とその作用機序の解明に成功しました。

Okayama University Medical Research Updates(OU-MRU) Vol.72

(掲載日:2019年11月15日)

(お問い合わせ:合成医薬品開発学 加来田 博貴)

令和元年6月7-8日に開催された日本ビタミン学会第71回大会(鳥取)において、博士後期課程1年の渡邉 将貴さん(合成医薬品開発学分野)が口頭発表を行い、学生優秀発表賞を受賞しました。

発表演題:レチノイドX受容体ホモ二量体選択的アンタゴニストCBTF-EEの創出

発表者:渡邉 将貴1、中山(中村) 真理子1、瀧奥 真歩1、山田 翔也1、高村 祐太1、藤原 美智子1、槙島 誠2、川﨑 真由3、本山 智晴3、伊藤 創平3、中野 祥吾3、加来田 博貴1

(1岡山大院・医歯薬、2日大・医、3静岡県大・食品)

研究内容: 本発表ではレチノイドX受容体(RXR)を標的とする新たなアンタゴニストの創出に関する研究成果について発表しました。RXRは核内においてホモ二量体、もしくはPPARやLXRなどの他の核内受容体とのヘテロ二量体を形成して機能し、ヘテロ二量体を介して糖・脂質代謝や炎症の調節に関与すると考えられています。既知のRXRアンタゴニストは、RXRホモ二量体のみならず、RXRヘテロ二量体において、パートナー受容体アゴニストの転写活性に対しても拮抗性を示します。そこで本研究では、パートナー受容体に影響を及ぼさない新たなRXRアンタゴニストを見出しました。今回の研究で見出したRXRアンタゴニストは、糖・脂質代謝や炎症反応におけるRXRの役割を明らかにするツールとしての利用、RXRを標的とした創薬研究につながることが期待されます。

(掲載日:2019年11月15日)

(お問い合わせ:合成医薬品開発学分野 加来田博貴)

秋晴れの中、岡山大学薬学部創立50周年記念シンポジウムを薬学部大講義室にて行いました。来場者はのべ120名程度と大変多くの方々にご参加いただきました。

記念シンポジウムは、13時より3部構成にて行われました。

第一部は「薬学を極める」と題し、大学にて教員として活躍されている3名の本学出身者による講演を行いました。また、ここで当日ご参加いただいたみなさんとの記念撮影を行いました。

第二部は「薬学を活かす」と題し、各方面で活躍されている5名の本学出身者による講演を行いました。昨年の西日本豪雨で被災されたまび記念病院で働かれている本島氏のスライドには、ご本人が被災し、お住いの屋根に避難されている衝撃的な写真もあり、ご自身も被災されながら薬剤師として病院の再興に努められたお話は、とても印象的でした。

第三部は「薬学の未来」と題し、在学生を交えての討論会を、創立50周年記念シンポジウム学生ワーキンググループ(WG)の企画として行いました。第一部、第二部の演者をパネリストに、WGの米井恒太氏(博士前期課程1年)が進行を担当して、学生を対象に集めたアンケートデータをもとに、将来について、また薬学部を盛り上げるための議論が行われ、予定通り17時半にお開きとなりました。

その後、第一講義室(会議室)にて、有志による懇親会が行われました。未成年者の参加も考慮して、ノンアルコールと軽食での懇親会となりましたが、総勢45名もの参加があり、用意していた料理などはあっと言う間になくなりました。途中、1期生の赤木正明氏により、創設期の薬学部の写真のスライドショーなどもあり、現役生の知らない歴史を知る貴重な時間となりました。

現役生にとって、今回の企画は薬学出身者としての将来を考えるよい機会にもなったと思います。規模は小さくなるかと思いますが、来年以後も継続して開催をしていければと思います。

(当日のプログラムはこちら)ホームカミングデー2019 ポスター(当日配布用)

(岡山大学薬学部創立50周年記念シンポジウム実行委員会)

このたび,令和元年10月16日締切で公募しておりました,薬科学専攻 創薬分子生命科学講座 天然医薬品開発学分野の教授の公募期間を延長いたします。(令和2年2月28日締切)

詳細は公募ページ(リンクhttp://www.pharm.okayama-u.ac.jp/information/recruitment/ )を参照してください。

岡山大学薬学部では、今後さらに増加する高齢者の地域医療を支えられる薬剤師を育成するために実践的な漢方治療に関する知識と技能を高める試みを高度先導的薬剤師養成プログラム事業の一環として行っています。2017, 2018年は漢方専門医からご講演を頂きましたが2019年は、新潟市で江戸時代から350年も続く漢方専門のマツヤ薬局で2日間のインターンシップをさせて頂きました。この研修は、マツヤ薬局の第13代当主でいらっしゃると共に画期的なIPCD法を開発された優れた研究者である笛木 司先生のご厚意により実現したものです。

今回は、漢方に興味を持つ薬学科4回生4名が参加しました。初日は朝一番に笛木先生から漢方と中医学との違い、剤形や原料の質などについて丁寧なご講義を頂きました。その後、実際に来局者の方にお渡しする「知柏地黄丸」の調製を行いましたが、吸湿性の高い地黄の粉砕と篩過は非常に根気のいる作業で、薬剤師で助手の佐藤さんの助けがなければ相当な時間がかかったと思います。こうした大変な作業も笛木先生曰く「自分で調製した薬を患者さんに渡せるのは薬剤師だけ」であり、その薬で患者さんのつらい症状を改善できた時の喜びを味わえるからのだと思います。粉砕した複数の生薬を乳鉢で混和するという一見簡単に見える操作でも笛木先生が行うと粉末が液体のように動いて驚くばかりです。午後からは「桂枝茯苓丸」の調製も体験させていただき木製の製丸器を使わせて頂きました。今では漢方の丸剤を自家調製している薬局は、全国でも20軒程しか無いらしく大変貴重な経験だったと言えます。初日の夜は地元のお店で夕食を摂り天然温泉で疲れを取った後、笛木先生のご自宅で遅くまで対談させて頂きました。2日目も朝から漢方の流派に関する詳しい講義や証を判断するための脈診や舌診について教えて頂き、さらに薬学部の実習でも行う煎じの欠点(匂いや時間)を克服するだけでなく僅か5分前後という短時間で成分によっては数十倍高濃度で抽出できるIPCD法での煎薬の調製を体験させて頂きました。今回は、運悪く台風19号と重なってしまったため、近隣の山での薬草観察等は出来ませんでしたが、それでも大変濃厚な職業体験が出来たものと思います。常ににこやかに指導して下さった笛木先生と貴重な連休をインターンシップに費やして下さった奥様、佐藤さんに心より御礼申し上げたいと思います。有難うございました。

(掲載日:2020年1月20日)

(お問い合わせ:疾患薬理制御科学分野 有吉 範高)

このたび,薬科学専攻 創薬分子生命科学講座 精密有機合成化学分野の講師1名を公募により選考することになりました(4月6日(月)締切)。

詳細は公募ページ(リンクhttp://www.pharm.okayama-u.ac.jp/information/recruitment/ )を参照してください。

このたび,薬科学専攻 創薬分子生命科学講座 精密有機合成化学分野の助教1名を公募により選考することになりました(9月2日(月)締切)。

詳細は公募ページ(リンクhttp://www.pharm.okayama-u.ac.jp/information/recruitment/ )を参照してください。

分子生物学分野の垣内力教授らの研究グループは、病原性を持たない大腸菌が、自身の遺伝子を変異させることにより高病原性化することを明らかとしました。

これまで、病原性を持たない細菌が病原性を持つ細菌へと進化するメカニズムは明らかになっていませんでした。本研究では、カイコを用いて感染実験を繰り返すことにより、病原性を持たない大腸菌から病原性を持つ大腸菌を得ました。病原性を持つ大腸菌のゲノム解析を行うことにより、病原性獲得の原因となる遺伝子変異を特定しました。また、遺伝子変異により、大腸菌は宿主動物の免疫に対して抵抗することが判明しました。この遺伝子変異は患者から分離された大腸菌にも見出されたことから、自然界においても病原性細菌の進化が起きていると推察されます。

なお、本研究成果は日本時間4月24日(金)午前3時(米国東部時間:4月23日(木)午後2時)、米国の科学雑誌「PLOS Pathogens」に掲載されました。

掲載誌:PLOS Pathogens 16(4): e1008469.

題 名:Non-pathogenic Escherichia coli acquires virulence by mutating a growth-essential LPS transporter(非病原性大腸菌は増殖必須なLPSトランスポーターを変異させて病原性を獲得する)

著 者:垣内力*、吉海周、若松愛、宮下惇嗣、松本靖彦、藤幸知子、加藤大、小椋義俊、林哲也、磯貝隆夫、関水和久

プレスリリースの詳細はこちらをご覧下さい。

(掲載日 2020年4月24日)

(お問い合わせ:分子生物学分野 垣内 力)

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科(薬)の須藤雄気教授、小島慧一助教、三好菜月大学院生(当時)、名古屋大学環境医学研究所の山中章弘教授、東京大学先端科学技術研究センターの石北央教授らの共同研究グループは、神経活動の「オフ」と「オン」を光でスイッチできる人工タンパク質を創成することに世界で初めて成功しました。本研究成果は、アメリカ化学会誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」電子版(現地時間(米国東部標準時):7月22日8:30、日本時間:同日21:30)に掲載されました。

本研究成果により、動物の神経活動を光で自由自在に操作することが可能となります。今後は、ヒトの脳神経活動の理解や、記憶や睡眠障害など神経疾患の治療法や新薬の開発が大いに期待されます。

雑誌名:The Journal of Physical Chemistry Letters 11, 6214-6218 (2020)

題 名:Green-sensitive, long-Lived, step-Functional anion channelrhodopsin-2 variant as a high-potential neural silencing tool

著 者:Keiichi Kojima,# Natsuki Miyoshi,# Atsushi Shibukawa, Srikanta Chowdhury, Masaki Tsujimura, Tomoyasu Noji, Hiroshi Ishikita, Akihiro Yamanaka, & *Yuki Sudo (#同等貢献)

プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

(掲載日:2020年8月4日)

(お問い合わせ:生体物理化学分野 須藤 雄気)

2020年8月5日 バーチャルオープンキャンパスを公開しました。

リンク先:http://www.pharm.okayama-u.ac.jp/prospective/v_opencampus/

(掲載日:2020年8月5日)

(お問い合わせ:広報委員長 澤田 大介)

このたび,医療教育センター薬学教育研究部門の准教授1名を公募により選考することになりました(11月6日(金)締切)。

詳細は公募ページ((リンクhttp://www.pharm.okayama-u.ac.jp/information/recruitment/ )を参照してください。